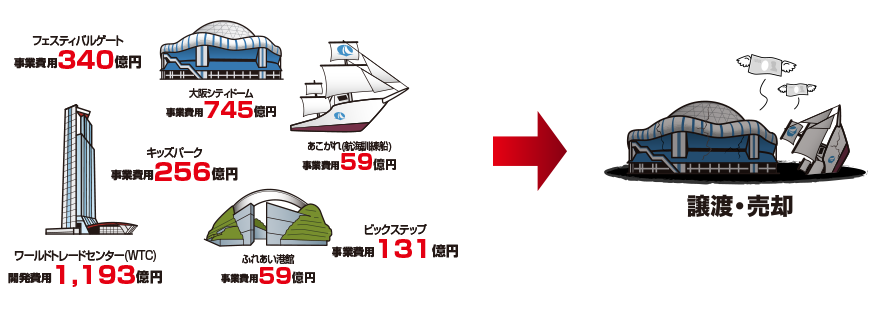

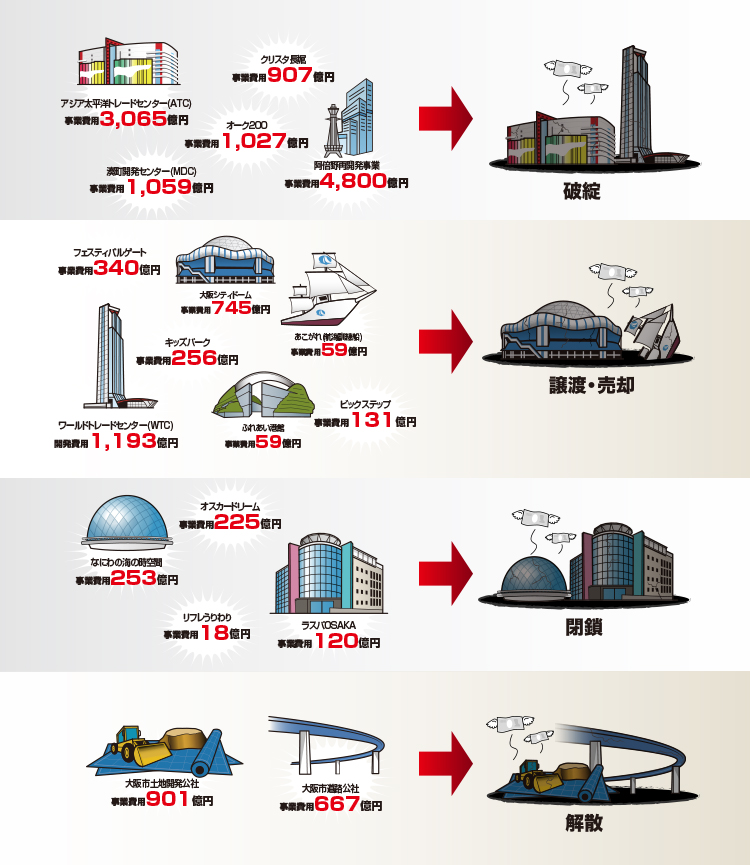

不幸せ(府市あわせ)二重行政の弊害

大阪には、大阪府と大阪市という二つの役所が狭い面積の中で、

同じような行政サービスを行い、非効率な税金の投資を繰り返してきたんじゃよ。知事と市長、府庁と市役所、それぞれの関係者が協力することなく、

住民不在の中で、競い合うように税金を非効率に投資してたんじゃ。

その最たる例が

りんくうゲートタワービル(大阪府)と

ワールドトレードセンタービル(大阪市)じゃ。

府、市それぞれ莫大な税金を投じ、

ビルを建設したんじゃ。

府と市で互いに「高さ」を競い合い、当初の計画からどんどん高さが増していき、

最後は10センチの差で決することとなったんじゃ。

ともに破綻。

わたしたちの大切な税金じゃ。

府・市の間で話し合いどころか「政治家、役人の意地の張り合い」で

非効率な投資を繰り返すことになったということじゃ。

これがいわゆる大阪の「二重行政」。

とにかく基本的に大阪府と大阪市で

役所間・議会間の仲が悪い。

狭い面積の中で、市民の声を聴くこともなく、

府と市が協力することもなく、

非効率に税金を投資し続けた結果、

大阪はとんでもない状況に陥ることになったんじゃ。

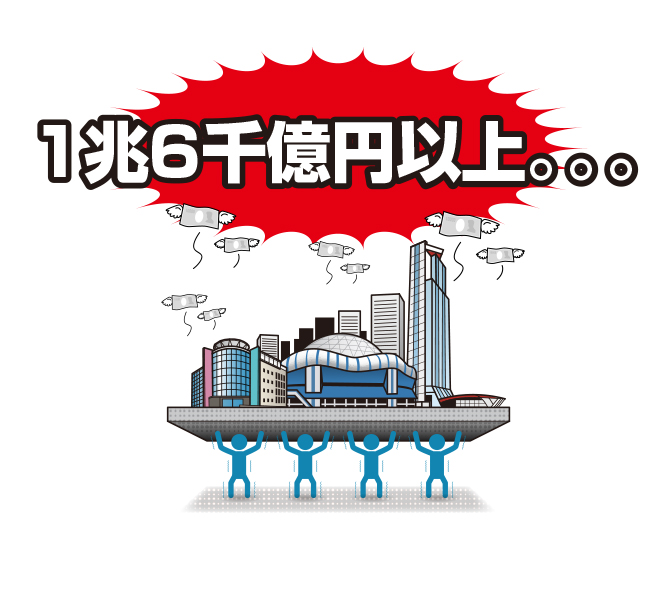

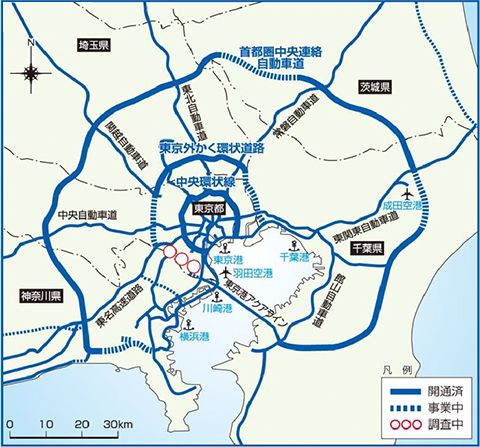

次の図は「首都圏」と「関西圏」の道路ネットワークの図じゃな。

首都圏はほぼ交通インフラが整っているのに対して、関西圏はこれが未整備となっておる。ここにも二重行政の弊害があるんじゃ。

淀川左岸線の延伸部などに代表されるように、大阪市をまたぐ道路について、

府と市の費用負担の関係から都市インフラの整備が進んでおらんかった。

府と市で「どっちがなんぼ負担する」

議論に結論が出んかったんじゃな。

府と市が「喧嘩ばかりで成長しない」。

これが大阪の二重行政の

大きな弊害なんじゃ。。

環状道路網の整備はすでに実施済み・もしくは事業中。2020年開催の東京オリンピックまでに更に整備が進む。

H28年6月時点

府域・市域にとらわれ広域交通インフラ戦略を実施できなかった。関西広域の足並みも揃わず利便性が向上せず。

H28年6月時点

いま、大阪府、市は松井・吉村体制で、なんとか意思決定を図っておる。

その結果、大阪では様々なまちづくりが進み、世界的イベントの誘致にも成功しとる。

さらにいろんな指標において劇的な改善が見られておるんじゃよ。

大阪の広域行政を一元化すれば、この街はとんでもない潜在能力を発揮するんじゃ!

東京どころか世界と渡り合える都市であることが証明されておるんじゃよ。

これこそが大阪維新の会の目指す成長戦略なんじゃ。

成長をカタチにするのが都構想なんじゃ。

都構想のポイントは大きく3つ。

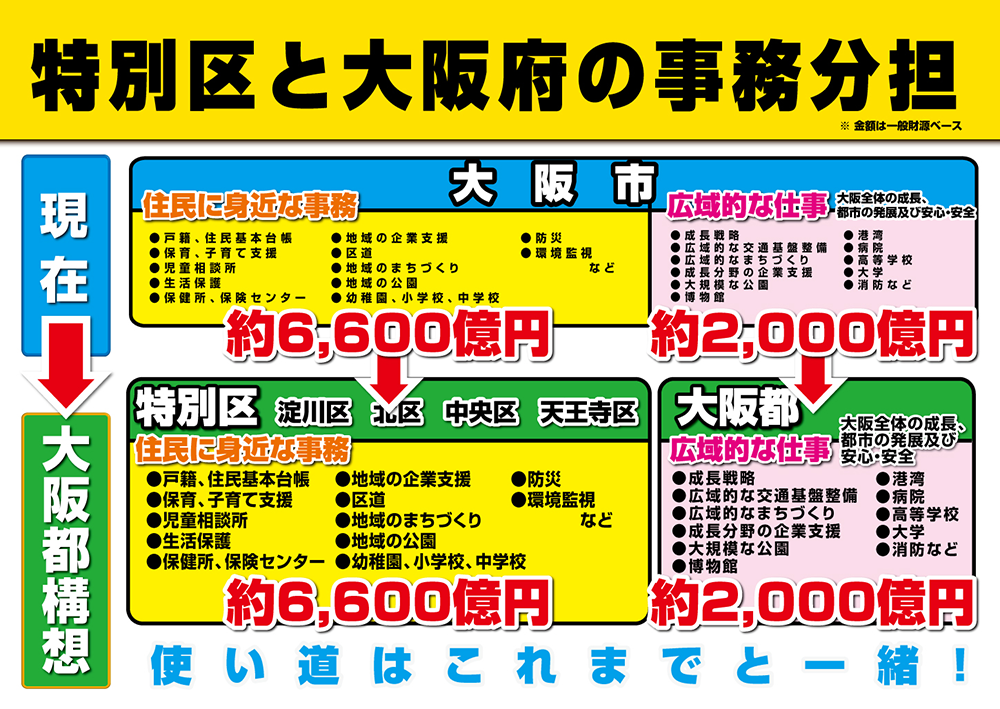

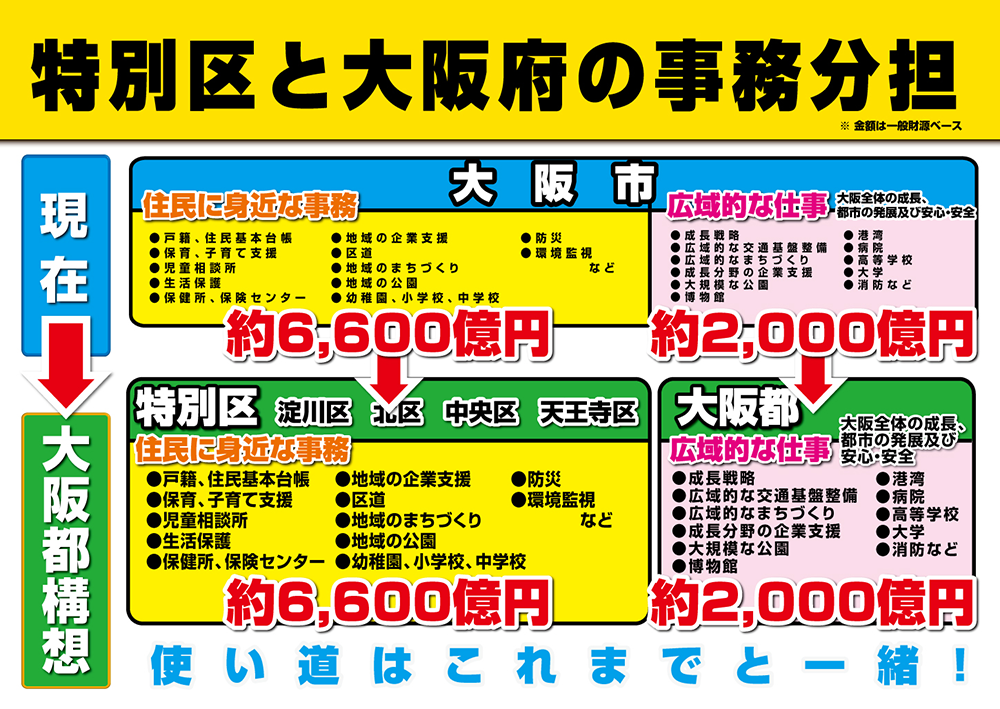

現在、大阪市が担っている広域行政については、

大阪府に一元化し、同時に基礎自治行政については特別区が担っていくんじゃよ。

徹底した役割分担が大切なんじゃ。

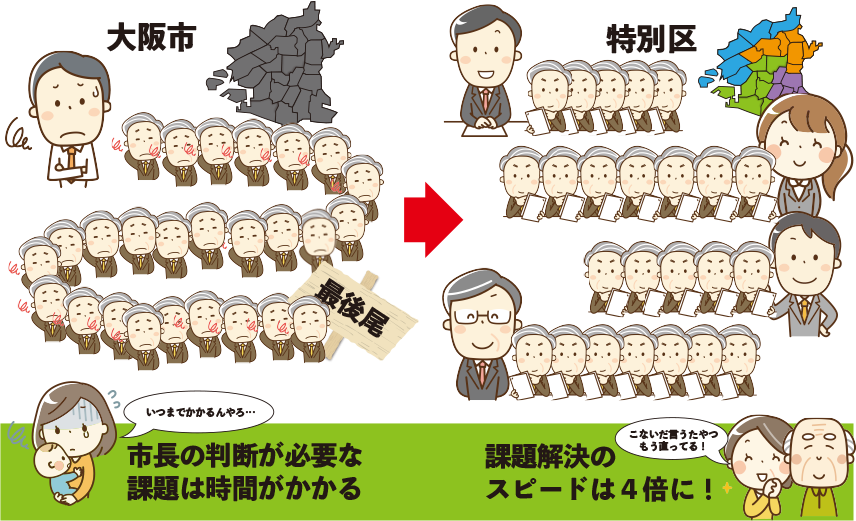

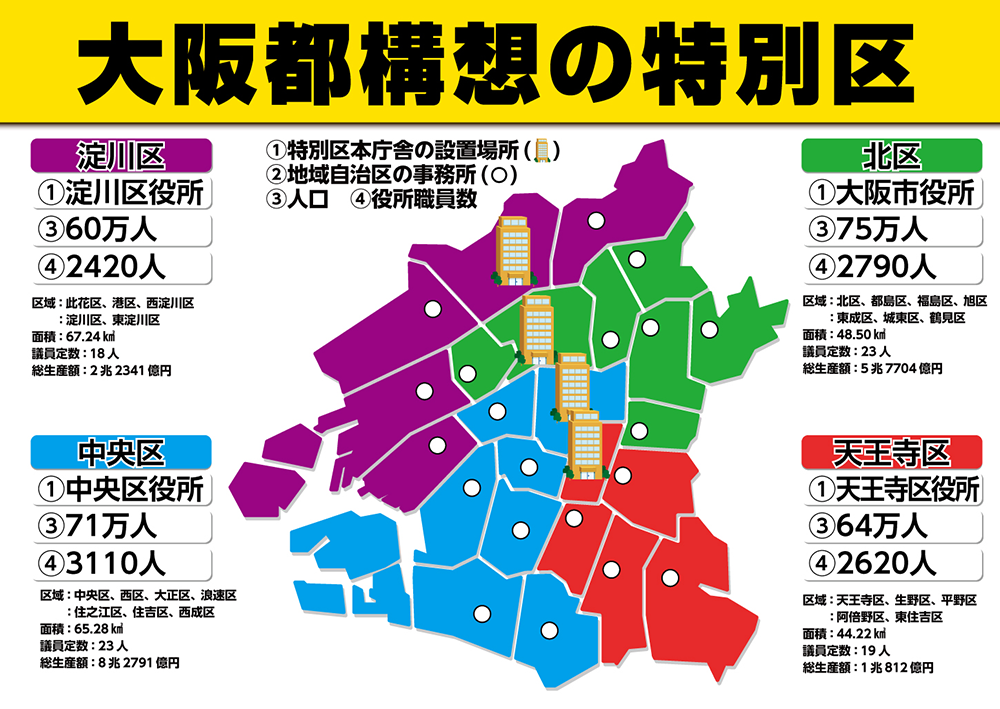

次の図は基礎自治行政・住民サービスの拡充についてなんじゃが、

ちなみに、大阪市には京都府とほぼ同じ人口が集積しているんじゃよ。

その街で選挙で選ばれる市長が一人。

これでは市民ひとりひとりの声が市長に届くことはないんじゃよ。

大阪市を4つの特別区に再編し、4人のリーダーがそれぞれ街の税金の

使い方を決めていく。

街の特性にあった使い方をおこない、

特別区間で切磋琢磨していく。

巨大すぎる大阪市役所を再編し、

身近でよりよい行政サービスを展開する

制度を目指しておるんじゃ!

次の図は財政調整についての説明じゃ。

大阪府に広域事務が移管し、

特別区は基礎自治行政に集中するようになるんじゃ。

現在の大阪市が有する基礎自治行政の財源は特別区へ。

広域行政の財源は大阪府へ。

仕事に合わせた財源配分となるように枠組みを改善するんじゃな。

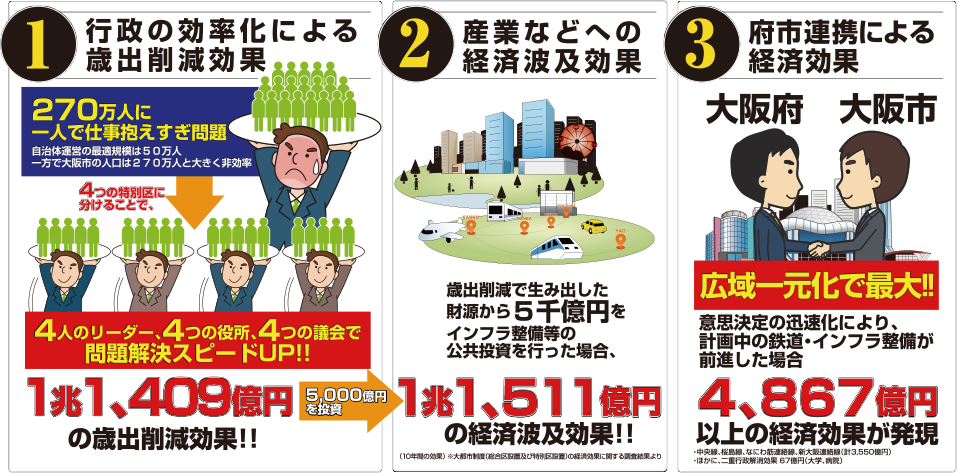

都構想の経済効果も算出されておるんじゃよ。

全国の自治体における歳出と人口規模の牽連性から、4つの特別区に再編された場合の効率化効果額を基本に算出されておる。

年間で1000億円の効率化効果。

それをもとにまちづくりに投資

を進めた場合の経済波及効果や、

二重行政が解消された場合の

効率化効果などについて

算出されたものなんじゃ。

生まれた財源をまた行政サービスに

投資していくことで、よりよい

まちづくりが期待されておるぞ。

最後に、放っておけば30年後、50年後、100年後も二重行政のリスクは残ります。

その時代をいきる大阪の子ども達がいます。

いまの私たちがすべきこと、

未来に向かって成長を届けていくためにも、

住民投票に向かう議論を進めさせてください。

大阪のみなさんと進めてきた改革を、これからも。